킥고잉은 ‘올룰로(olulo)’라는 오토바이 렌털 분야의 스타트업에서 서비스 중인 전동 킥보드 공유 서비스다. 2018년 9월부터 서울시 강남구 지역에서 시범 서비스를 시작한 킥고잉의 ‘전동 킥보드 공유’는 이미 미국, 유럽에서는 새로운 이동 수단으로 각광받고 있는 중이라고 한다. O2O 서비스의 강자인 우버에서도 전동 킥보드 공유 서비스에 진출한다고 밝히기도 했다.

◇이용법

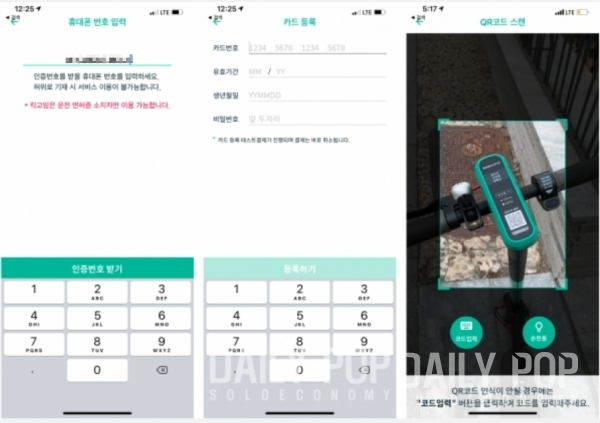

킥고잉을 이용 전 앱을 설치해야 이용할 수 있다. 가입 절차와 카드 등록은 2분이면 끝날 정도로 간편하며, 모든 절차가 완료되면 킥보드에 부착된 <고유 QR코드>를 이용해 잠금 해제하면 된다. 앱 내에는 GPS 지도를 이용해 킥보드의 위치를 찾을 수 있으며 킥보드 사용 후에는 등록된 카드를 통해 <자동으로 결제>된다.

목적지에 도착 후 ‘사용 종료’를 클릭하고 그 자리에 두면 사용이 종료된다. 서울시에서 운영하는 ‘따릉이’와 같이 스테이션(주차장)에 주차할 것을 공고하고 있지만 대부분의 사람들은 그러지 않는 것으로 보인다.

◇직접 사용해보고 느낀 장점

- 골목길을 위한, 교통체증을 위한 교통수단

킥고잉은 애매한 거리와 골목길에 특화되고 적합한 교통수단이며, 이는 FMM(First Mile Mobility) 혹은 LMM(Last Mile Mobility)라고 불린다. 대한민국과 같이 유연한 환승 제도와 잘 짜인 교통 편에도 불구하고 시범 지역인 강남지역에서 킥고잉을 탄 사람들을 더러 볼 수 있다.

골목길 혹은 주택단지의 경우 택시도 들어가기 힘든 실정이라, 애매한 거리를 쉽고 빠르게 이동하고 싶을 때 킥고잉이 제격이라는 생각이 든다. 현재 킥고잉은 매일 10분 무료 서비스를 제공하고 있어 10분 안에 갈수 있는 거리라면 무료로 환승하는 기분을 느끼게 한다. 하지만 골목길에서 이용 시 시야가 협소해질 수 있으며, 꼭 주의를 해야 하며 언제든 브레이크를 잡을 생각을 하며 안전한 속도로 타길 바란다. 기자도 사주경계를 하지 않는 트럭 기사 때문에 사고가 날 뻔한 적이 있었다.

- 유지보수 할 필요가 없다

개인 소유의 것은 주기적으로 브레이크와 타이어, 배터리와 같은 소모품 관리를 해줘야 하는 단점이 있다. 거기에 집이 작다면 집 안에 두기도 애매하다. 하지만 킥고잉은 원할 때만 탈것을 찾아 타고, 필요 없으면 앱을 통해 사용 종료를 하면 된다.

- 그외 장점, 불안함이 없다

자전거로 출퇴근한다는 직장인이 있다고 가정해 보자. 보통 어느 정도 가격대를 형성하는 자전거를 외부에다 주차를 하려면 하루 종일 분실에 대한 불안감을 가져야 하며, 내부에는 마땅히 주차할 곳이 마련돼있지 않고 사무실 내로 가지고 오려면 눈치를 봐야 한다. 그런데 킥고잉의 경우 그럴 필요가 없다. 불안감 해소 하나가 큰 장점이라고 생각이 든다.

◇사용하면서 느낀 아쉬운점

(출처: 데일리팝)

- GPS 지도로 찾아가도 없을때가 있음

킥고잉의 킥보드는 GPS 지도를 활용해 어디에 킥보드가 있는지 찾아볼 수 있다. 하지만 지도에 있다는 곳에 찾아봐도 킥보드가 보이지 않을 때가 있다. 시스템상의 문제일까? 꼭 그렇지 많은 않다. 일부 ‘얌체 이용객’들은 건물 안에 주차하거나 잘 보이지 않게 숨겨놔 본인이 다시 이용하기 편하게 하기 위한 편법으로 생겨난 문제다. 기자도 10번의 사용 중 3번은 이런 현상을 겪었으며, 심지어 킥보드가 풀숲에도 발견되기도 했다.

- 출력이 들쑥날쑥

현재 한국에 들어온 전동 킥보드는 <전기용품 및 생활용품 안전 관리법>에 의해 안전의 문제로 최대 25km/h까지만 속력을 낼 수 있다. 이런 속도제한 덕분인지 킥고잉의 킥보드는 속도를 높여주는 출력이 서서히 오르는 것 같았다.

그래서 보다 빠르게 최대 시속으로 도달하려면 발로 바닥을 차 줘야 하며, 언덕을 오를 때는 필수적으로 발로 차오르며 가야 한다.

(출처: 데일리팝)

안전

킥고잉이라는 서비스만의 문제는 아니지만 ‘킥보드’는 생각보다 위험한 물건이다. 킥고잉을 이용하기 전 헬멧을 쓰라고 권장하고, 법적으로는 헬멧을 착용해야 하는 것이 많지만 대다수의 이용자들은 헬멧을 쓰지 않는다.

헬멧을 쓴다고 해도 넘어지게 되면 보호장비가 없는 특성상 크게 다칠 확률이 높다. 거기에 바퀴가 작고 브레이크를 잡더라도 순식간에 완벽한 제동을 잡기 어려운 구조를 지녔으며, 급 브레이크를 잡을 경우 앞으로 쏠려 넘어질 확률이 높아진다. 킥고잉을 자주 써야 할거 같으면 미리 전동 킥보드 운전을 연습하고 타길 바란다.

그 외에 전동 킥보드를 타기 위해선 운전면허가 필요하지만 앱 내에서는 ‘인증 사진’ 과 같은 시스템으로 <면허를 요구하지 않으며>, <법적으로는 도로로 주행>해야 하지만 그러지 않는 사람들이 대다수다.

기자가 자동차 도로에서 타본 결과, 운전자들이 킥보드 운전자에게 전혀 친절하지 않고 인도와 차도 사이의 경계석은 울퉁불퉁하니 헬멧을 쓰더라도 목숨 걸고 타야하는 입장이라, 인도에서 주행하는 사람들의 심리는 약간이나마 이해가 갔다.

그런데 해당 문제점들은 해당 서비스를 제공하는 ‘킥고잉’의 문제가 아닌, 애매한 법적 규제와 사람들의 인식이 문제라는 생각이 든다.

한편 공유경제 서비스가 이미 도입이 돼 일상생활에 들어온 선진국가의 경우 편의점에서 저렴한 가격에 헬멧을 구매할 수 있으며, 다 쓴 헬멧은 공유 모빌리티에 걸어두는 ‘배려’를 하는 경우도 당연한 일이다.

(데일리팝=배근우 인턴기자)